Niederlande 2025 – Tag 5 1/2 – Amsterdam

Dunkle Zeiten

Interessanterweise hatte ich zu Beginn des Jahres, als noch gar keine Rede von einer Reise in die Niederlande war, zwei Bücher gelesen, die einen direkten Bezug zu den Niederlanden bzw. Amsterdam selbst hatten. Inhaltlich schwere Kost, denn es handelte sich um das Buch „Ich sah die Toten, groß und klein. Eine Schauspielerin überlebt den Holocaust“ der österreichischen Schauspielerin Silvia Grohs-Martin und das weltberühmte „Tagebuch der Anne Frank“. Heute sollte der Tag sein, an dem ich die in den Büchern beschriebenen Stätten aufsuchte, um den auf Tatsachen beruhenden Texten eine räumliche Entsprechung zu geben.

Anne-Frank-Haus

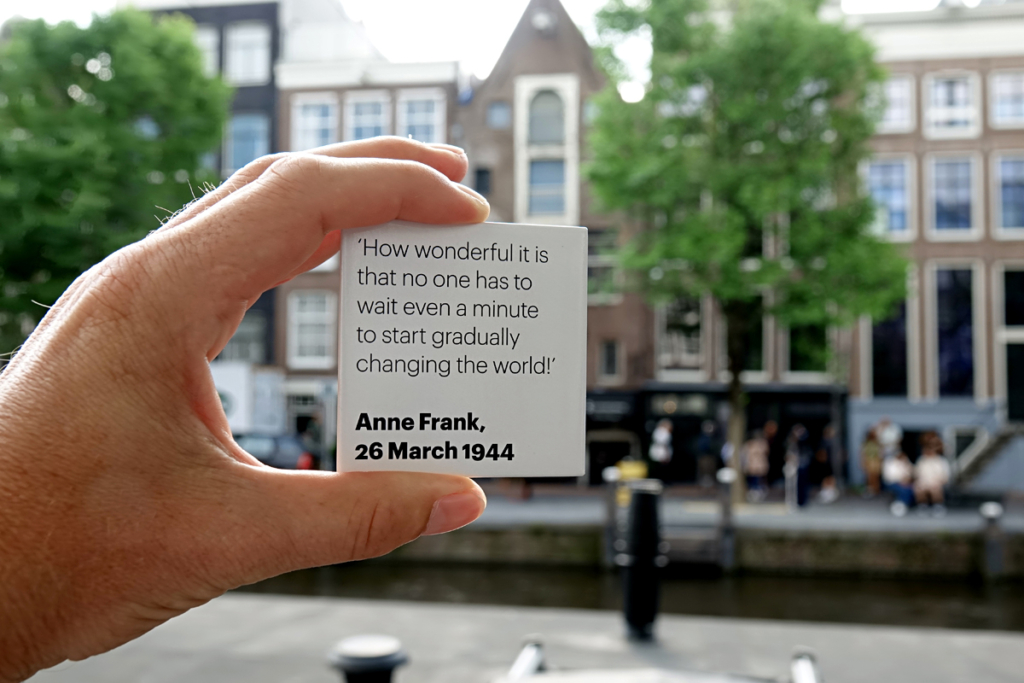

Erste Station war das Anne-Frank-Haus, für das man aufgrund großen Andrangs bereits längere Zeit vor dem geplanten Besuch Karten kaufen muss. Zwei Jahre lang versteckte sich Familie Frank im Hinterhaus der Prinsengracht 263 vor den Nazischergen und deren Helfern. Anne war zu Beginn des Untertauchens 13 Jahre jung, und das Tagebuch ist demnach auch Zeugnis einer pubertären, aber stetig heranreifenden, selbstkritischen und reflektierten Persönlichkeit. Es gibt bekannte Zitate aus dem Buch, die auch in Form diverser Andenken vermarktet werden, wie:

Wie schön es doch ist, dass niemand auch nur einen Moment warten muss, um die Welt zu verbessern.

Anne Frank, Tagebuch

Als ich das Buch las, hatte ich in kurzer Zeit die Hälfte hinter mir und bald darauf zwei Drittel. Je weniger Seiten noch vor mir lagen, desto schwerer fiel mir das Lesen. Nicht inhaltlich, sondern weil man ja weiß, wie es nach dem letzten Eintrag endet, und es endet tragisch: Am Morgen des 4. August 1944 wurde die Familie Frank samt der mituntergetauchten Familie van Pels und Fritz Pfeffer verhaftet und – nach Zwischenaufenthalt im Durchgangslager Westerbork – mit dem allerletzten Zug nach Auschwitz deportiert. Dem allerletzten Zug.

Ich möchte an dieser Stelle einschieben, dass die Bekanntheit des Schicksals der Anne Frank „nur“ deswegen so einzigartig ist, weil ihr Tagebuch den Krieg überdauerte. Miep Gies, eine der Unterstützerinnen der Untergetauchten, hatte es versteckt, und ihr Vater Otto, der einzige Überlebende der Untergetauchten, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, es veröffentlichen zu lassen – auch, um dem Traum seiner Tochter, Schriftstellerin zu werden, in der einzig noch möglichen Form zu entsprechen.

Auf dem allerletzten Transport von Westerbork nach Auschwitz waren allerdings neben Anne Frank auch noch weitere 1.018 Menschen, denen eine derartige Erinnerungskultur auf persönlicher Ebene nicht zuteil wird. An diese Menschen möchte ich hier in meinem kleinen, bescheidenen Rahmen auch gedenken. Von diesen insgesamt 1.019 Deportierten wurden 549 direkt in die Gaskammern geschickt, weil: zu alt, zu jung oder zu krank, um noch weiter leiden zu dürfen.

Ich möchte auch ein dunkelschwarz-humoristisches Zitat von Robin Williams anbringen, der in einer seiner Vorstellungen auf die (wohl fiktive) Frage in einer deutschen Talkshow: „Warum, glauben Sie, gibt es so wenig Comedy in Deutschland?“ – die (wohl ebenfalls fiktive) Antwort gab: „Habt ihr mal daran gedacht, dass ihr all die witzigen Menschen umgebracht habt?“

Niemals wird sich das menschliche Potenzial ermessen lassen können, das dem Holocaust zum Opfer fiel… Wie viele mögliche Hochbegabte oder Genies fielen der Nazimaschinerie zum Opfer? Menschen, deren Lieder oder Filme wir bewundern wie Leonard Bernstein, Bob Dylan oder – aktueller – Natalie Portman, Scarlett Johansson oder Daniel Radcliffe. Wo wäre die Geisteswissenschaft, wären mögliche weitere Größen wie Albert Einstein, Niels Bohr oder Richard Feynman am Leben geblieben?

Mila Kunis’ Großeltern überlebten den Holocaust, Gene Simmons’ Mutter ebenso (u. a. Ravensbrück und Mauthausen).

Aber Auschwitz war nicht das Ende Anne Franks, denn Auschwitz wurde aufgrund der nahenden Roten Armee evakuiert, und die weiblichen Gefangenen wurden nach Bergen-Belsen transportiert. Dort starben Anne Frank und ihre Schwester (vermutlich) am Fleckfieber – so wie rund 17.000 weitere Menschen auch, nur wenige Wochen vor der Befreiung des Lagers.

Anne und Margot Franks Überreste sind in einem Massengrab verscharrt. Das wusste ich noch nicht, als ich eine Passage im Tagebuch las, die mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Es ging um ihren, für sie sehr wichtigen, Füllfederhalter, der irrtümlich im Ofen verbrannt wurde, und sie tröstete sich schlussendlich mit den Worten:

Mein Füllhalter ist eingeäschert worden, genau, was ich später auch will.

Anne Frank, Tagebuch

Das Haus Prinsengracht 263 ist das oben links abgebildete; die beiden rechten Gebäude wurden ins heutige Museum einbezogen. Es herrscht Fotografierverbot, an das ich mich – so wie jeder andere Besucher, den ich dort gesehen habe – gehalten habe. Das eigentliche Versteck ist, bis auf die Einrichtung, welche auf Wunsch von Otto Frank entfernt wurde, und kleinere bauliche Eingriffe, um die Besichtigung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen, original. Es gibt etliche historische Fotos und Exponate, darunter das Tagebuch selbst, sowie grafisch und multimedial aufbereitete Fakten über den Krieg und die Menschen, deren Geschichten mit diesem Haus verwoben sind. Die grafische Darstellung der aus unserer Zeit und für unsere Reisegewohnheiten als absurd umständlich empfundenen Heimreise von Otto Frank – von Auschwitz nach Katowice, von dort über Odessa, mit dem Boot vorbei an Sizilien nach Marseille, und von dort wiederum weiter nach Amsterdam – ist mir zum Beispiel gut im Gedächtnis geblieben.

Hollandsche Schouwburg

Danach marschierte ich zu meinem zweiten Ziel: der Hollandsche Schouwburg. Auf dem Weg dorthin allerdings, ausschließlich durch Zufall, kam ich noch beim Auschwitz-Monument im Wertheimpark vorbei. Zerbrochenes Glas spiegelt die zerbrochenen Leben wider; Asche aus Auschwitz wurde hier beigesetzt, um der ermordeten niederländischen bzw. in die Niederlande geflüchteten Juden zu gedenken.

Stolpersteine sind im Boden eingelassene Erinnerungstafeln, die vor jenen Gebäuden angebracht werden, aus denen während des nationalsozialistischen Regimes Menschen vertrieben und ermordet wurden. Es ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, und als ich zur Hollandsche Schouwburg ging, stolperte ich zwangsläufig über eine ganze Menge dieser Steine. Die jüdische Gemeinde Amsterdams zählte rund 80.000 Menschen, von denen nur ca. 15.000 den Krieg überlebten – die meisten davon in Verstecken oder im Exil.

Die Hollandsche Schouwburg war ein erfolgreiches Theater im jüdischen Viertel Amsterdams. Viele jüdische Künstler, die aus den bereits besetzten Gebieten in die Niederlande geflüchtet waren, fanden hier – vorerst auch nach der Eroberung durch Nazi-Deutschland – eine künstlerische Heimat.

Silvia Grohs war eine der Künstlerinnen, die dort vorübergehend erblühen und Erfolge feiern konnte. 1918 in Wien geboren, flüchtete sie nach dem Anschluss Österreichs 1938 über Bern nach Amsterdam und fand bald Engagement in dem bald schon „Joodsche Schouwburg“ genannten Etablissement.

Im Juli 1942 war Schluss damit, und die Schouwburg diente von nun an als Sammelstelle vor den eigentlichen Deportationen. Rund 46.000 niederländische Juden kamen und gingen durch die Schouwburg ihrem Schicksal entgegen. Wenn man sich vor Augen führt, dass das Theater auch zu dieser Zeit des unmenschlichen Zusammenpferchens nur rund 1.300 Menschen gleichzeitig unter höchst beengten Verhältnissen fasste, kann man sich ausrechnen, dass das Theater in den rund 16 Monaten dieser Verwendung 35 Mal gefüllt und geleert wurde. Mit bekanntem Schicksal der Entleerten…

1958 wurde – nachdem nach dem Krieg unter Protesten der Theaterbetrieb wieder aufgenommen wurde – beschlossen, aus dem inzwischen leerstehenden Gebäude eine Gedenkstätte zu machen. Nur die Fassade blieb erhalten; der Rest wurde neu konzipiert und umfasst seit 2023 auch die Skulptur „Stammbaum“ von Gabriel Lester, ein beinahe kahler Baum, dessen Blätter am Boden liegen.

Heimlicher Star ist allerdings, was zu einer gewissen emotionalen Erleichterung des Besuchers führt, der Kater, der laut Rezeption „immer“ da ist und beständig laut maunzt.